2025年3月21日福智佛教學院邀請美國艾默里大學冥想科學與慈悲為本倫理中心(Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics; CCSCBE) Prof. Lobsang Tenzin Negi與Mr. Tsondue Samphel,舉辦「佛法與科學辯論工作坊:借鏡ETSI的成就」,詳細說明達賴喇嘛尊者為何要推動僧眾學習現代科學,及透過與科學的深度對話,將如何使佛教教育更加完整與開放的願景。

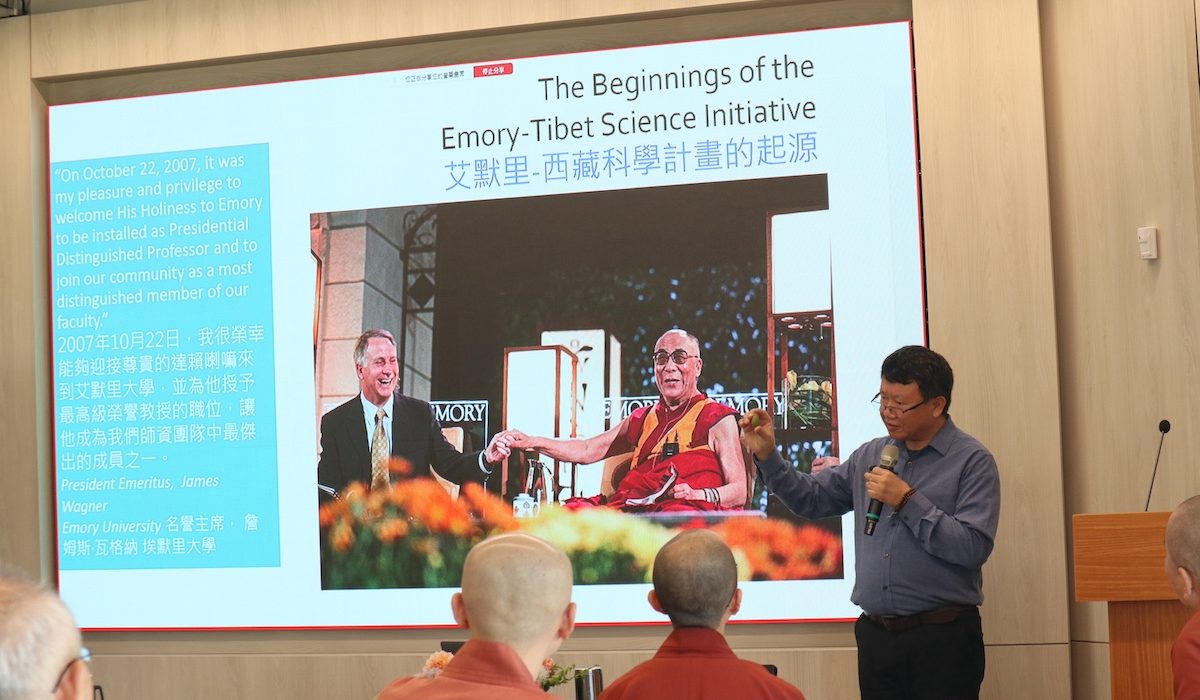

2006年,美國Emory大學與藏傳僧院合作開展「艾默里-藏傳僧侶科學教育計畫」(The Emory-Tibet Science Initiative; ETSI),課程涵蓋神經科學、量子物理、心理學等,至今已在十間僧院推行,培育大批僧眾及尼眾具備跨文化與跨學科的思辨能力。

內在修持與科學方法的結合

工作坊也探討了內在修持與科學方法的結合。學者們指出,內心世界難以透過傳統科學儀器測量,但冥想與靜坐已被證明能提升專注力與情緒穩定。20世紀70年代,心理學家Daniel Goleman與Richard Davison開始研究冥想對專注力的影響,並透過自身長期實踐證實其有效性。

此外,智利哲學家Francisco Varela主張以科學方法來驗證冥想的效果,並透過神經科學實驗觀察修行者在進行慈悲心訓練時的大腦活動。科學家暨修行者Matthieu Ricard在實驗中展現出極高的心智靈活度,研究結果證實,冥想對認知能力與情緒調節具有正向影響。

僧侶科學家:從寺院走向實驗室

ETSI計畫的推動,使僧侶學習科學研究方法並親自參與實驗研究。2009年起,研究團隊協助僧侶掌握科學研究技能,讓他們從寺院走向實驗室,成為「僧侶科學家」,進一步推動佛法與科學的交流。研究結果顯示,長期進行空性冥想的僧侶,在執取與情緒管理方面展現顯著改善,這些發現不僅深化對佛法的理解,也為心理學與神經科學提供新的研究方向。

結語:佛法與科學的對話與未來發展

本次工作坊的舉辦,讓與會者更深入了解佛法與科學交融的可能性,並見證ETSI計畫如何促進跨領域的學術對話,為未來佛教教育的發展開啟新的視野。

研究生的回饋

在全球80億人口中,佛教徒僅約5億人,佔6%。若沒有平等、平行的溝通方式,我們難以真正對話。然而當我們學會用共同的語言,真誠地與科學界對話與分享,就有機會借力使力,重拾人類共同的價值與幸福。(黄雅惠)

為什麼聖者們總是一再強調慈悲心?為什麼總是費盡心力,鼓勵我們生起大乘發心?我想,這一切的答案,就如同Samphel教授在日月潭拾得的那顆種子——那是一顆大樹的種子,唯有具足因緣,才能萌芽、茁壯,最終成長為參天大樹。同樣地,從大乘發心所引發的菩提心,經由實際行持而成為自然而然流露的任運菩提心,最終成熟為大乘種姓(近取因);進而踏上修行之道,實踐六度四攝(俱有緣),才能圓滿佛果。而佛菩薩們之所以示現於世,究竟目的,正是為了度化眾生,令其解脫成佛。(張文聰)

When I came across this quote from the Dalai Lama, “If scientific analysis were conclusively to demonstrate certain claims in Buddhism to be false, then we must accept the findings of science and abandon those claims.” I was deeply moved and filled with admiration. This openness to scientific inquiry highlights how Buddhism and science can complement each other. (楊皓勛)

As a student of ADI our mission is to bring the well being to others/ ourselves and companies. It was so important to me to learn the vision and thoughts from His holiness the Dalai Lama. Thank you professor Negi and Tsondue. (金惟中)